第一眼见到胡守仁,先生慈眉轻展金口未开,我脑子里便跳出两个朦胧的联想:“这老人家像爷爷”,“这老人家像菩萨”。这已经是40多年前的往事了。“佛系”是时下流行的网络用语,这个词用到长者、尊者身上有无亵渎之嫌呢?不是很有把握。以我对胡先生的了解和理解,老人家泉下有知,无非泯然一笑,如此而已。

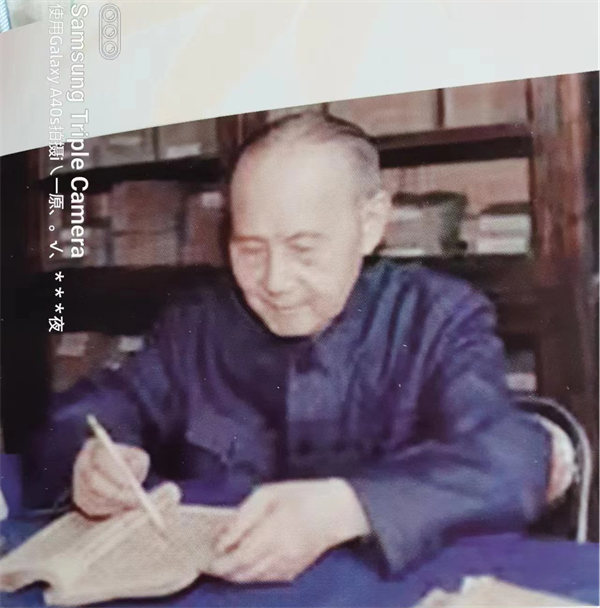

胡守仁先生在书房阅读

我们上大学的时候,高等教育没有现在发达,江西省的本科院校不足10所,其中仅2所设有中文系。江西师范学院(今江西师范大学)中文系的师资力量略强,也只有两位正教授。两位正教授都姓胡,胡正谒教逻辑,毕业于北京大学(战时并入西南联大),是法学专家,后来调回到江西大学(今南昌大学)创办法律系。胡守仁教古代文学,任系主任,还挂了省社联副主席的头衔。胡守仁比胡正谒年长约10岁,正好“古来稀”。我们是1978年秋天入校的,当时进得了大学门槛的人不多,所以倍加珍惜,如饥似渴,念书心无旁骛,别的较为懵懂。后来慢慢地才知道,胡守仁1933年以总分第一的成绩毕业于武汉大学中文系,教他中学和大学的是汪辟疆、游国恩、刘永济、徐天闵等赫赫有名的人物,而那些人当中的不少人在抗日战争期间又与他同过事,关系还很密切,如游国恩,如刘永济、徐天闵。这还了得!我们的《中国文学史》教材,就是游国恩主编的。胡守仁少有文名,诗写得尤其好,38岁便当上了中山大学教授,后来转到国立中正大学当教授。江西师范学院的前身就是中正大学,我们在青山湖校区寒窗苦读的时候,看到了学校大礼堂的硬木长条靠背椅和图书馆的旧书上盖有“国立中正大学”的章子,前者是烙上去的,铁黑色;后者是印上去的,天蓝色。班上有细心的同学,将2010年版的江西师大校史翻来翻去,竟然算出里面有9处写到胡守仁。

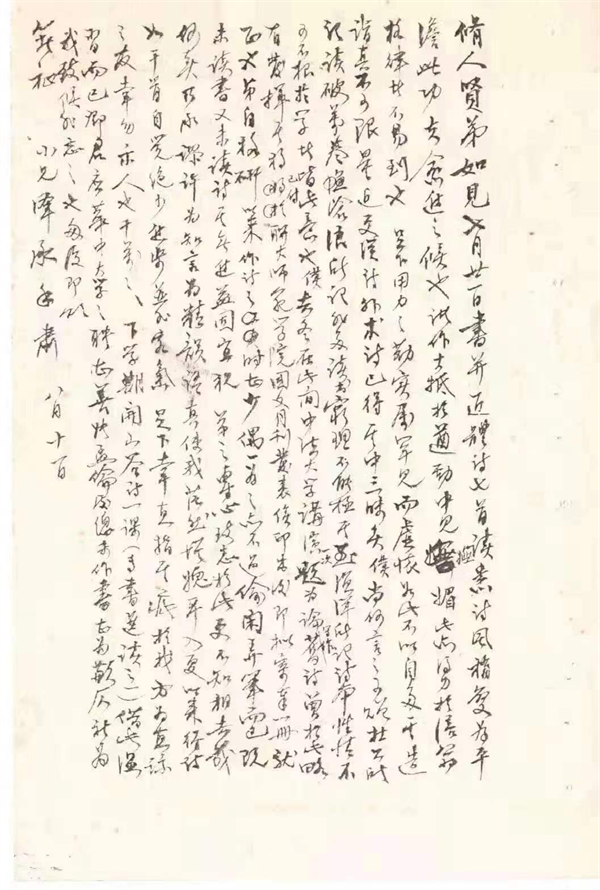

游国恩(泽承)先生致胡守仁先生信札

胡守仁先生学问如何?学术地位如何?诗到底好在哪里?轮不到我说。我只是喜欢这个先生,和喜欢爷爷与菩萨一样喜欢。我所认识的教过我们大学的那批老师,现在回想起来,人人有佳妙,个个都可爱,但最生动最可爱的还是胡守仁。胡先生谢世的时候,他带过的研究生们哀伤不已,说导师如龙凤、如麒麟,“是我们这个时代的祥瑞”,还和鄱阳湖畔的一场地震扯到一块说事—胡先生逝世当日,江西瑞昌发生了5.7级地震,疑为天人感应。“吾爱吾师”,可以理解。

我讲点通俗故事。

胡守仁是改革开放后全国首批硕士研究生导师之一,他牵头招收过5批20名“中国古代文学”硕士研究生,其中有“两独”:一是“独生女”段晓华,一是“独生子”吴晟。吴晟1986年入学,是胡先生收的最后一批研究生,这“批”也就这么一个“子吴子”,是真正的关门弟子,很受先生喜爱,总“吃小灶”。毕业后他留校干了几年,后来到广东长足发展。段晓华是胡先生所收研究生中唯一的女性,长期在南昌大学当教授,“倚声”功夫了得,是当代江西名气很大的女词人。段晓华曾经回忆,她1982年报考研究生前夕有些许焦虑,冒昧地见过先生一面。胡先生态度热情出语谨慎,给她说了五个字:“饭饱文章健。”段君冰雪聪明,考得好,学得也好。老先生们像高僧,说话如说禅,我想查查“饭饱文章健”五字真言的出处,却“搜”不出来,后来读《胡守仁诗集》,发现作于1989年的《咏史》中咏黄庭坚时,有“炎荒瘴疠乡,处之仍饱饭”一句,想来多少有点关联。又想到苏轼晚年曾将陶渊明的诗全部追和了一遍,编成《和陶诗》,其时他与黄庭坚天各一方,但黄庭坚读过苏轼这些作品后写了《跋子瞻和陶诗》:“子瞻谪岭南,时宰欲杀之。饱吃惠州饭,细和渊明诗。彭泽千载人,东坡百世士。出处虽不同,风味乃相似。”想来,这些之间都会有些联系。

胡守仁先生和研究生吴晟合影

胡守仁先生和研究生卢盛江合影

据1966年之前毕业的学长们回忆,胡守仁讲课不落窠臼,独具一格,精神饱满声音洪亮之外,最重义理、考据和辞章,对经典古文的语意“抠”得特别细。“离骚”两个字他要讲一整堂课,韩愈这个人他可以讲一学期。20世纪有一部名为《决裂》的电影,片子中有个给观众印象深刻的角色,是被讽刺和挖苦的对象—兽医教授孙子清,葛存壮扮演的。这人脱离实际,四体不勤五谷不分,只会喋喋不休地讲“马尾巴的功能”。《决裂》风靡全国时,胡守仁的日子很不好过,在一些人眼里,他也是孙子清那样的人。

江西师大的校史中有过明确记载,1966年学校发生过震惊全省的“8·11”事件,当日不幸离世的四人之中,有两个是中文系的:一是外国文学教授、系主任、省政协委员熊化奇;一是老教师、省政协委员黎仲明。我还听到过一个说法:那天以“不规则圆形”跪在红场(民国时期南昌中意合资飞机制造厂的机身和螺旋桨发动机组装车间遗址,后改为江西师范学院滑冰场、舞场和球场,因其水泥地面呈暗红色而得名)上,被墨汁涂黑、烈日暴晒、唾沫喷洒的那些人斯文扫地狼狈不堪,但有一个人竟然睡着了在打呼噜,这个人就是中文系的古典文学教授胡守仁。这个说法没得到核实,师大的老人说,那天罚跪的人里面肯定有胡守仁,但在那种情况下打呼噜是不大可能的,倒是后来住“牛棚”,别人唉声叹气辗转难眠时,胡守仁酣然大睡,这个没有疑问。

是啊,那年头,没有一点“静气”,很多人是熬不过来的。汤一介曾回忆,北京大学的“小将”让他陪冯友兰站在凳子上接受长时间批斗,他担心70多岁的冯先生支撑不住,会从凳子上掉下来,但冯先生却像一块磐石一样,站着一动不动。后来问何以如此,冯先生说:“当时我什么也没听见,心中默念,菩提本无树,明镜亦非台。本来无一物,何处惹尘埃!”启功先生的幽默是出了名的,也曾跟人说自己的书法之所以比较过得去,“是抄大字报抄出来的”。

江西师大文学院古代文学教研室合影(二排左四陶今雁、左五胡守仁、左六刘方元)

江西师大文学院师生共祝胡守仁先生八十大寿留影(二排右四胡守仁、右五陶今雁)

等到我们认识胡先生时,他虽年届古稀,但眼睛十分明亮声音依然洪亮,堪称意气风发。这方面的情形我在《分明立雪记当年》中写过一些。现再做一点补充:1979级学友秦良教授在某篇文章中谈到,他大学毕业分配在另一所高校任教,其间曾经回母校读过元明清文学的助教进修班,选修了胡守仁的“韩愈散文研究”和“韩愈诗歌研究”,有两个学期与唐宋文学研究生和古文献研究生班的学兄学弟们一起听胡先生讲课,“十几个人围着中文系古典文学教研室的大条桌,如坐春风”。胡先生给他留下了极好极深刻印象,除了渊博的学问,还有幽默和风趣。如某天下午上课之前,有同学见先生满面微笑容光焕发,似乎心情更好于平日,便打听先生中午吃了什么好东西,怎么这么高兴。先生笑着说吃了红烧肉,又补上一句“自奉甚丰啊”!同学趁机问先生1949年以前当教授的时候月薪多少,先生说250个大洋。接着问现在月工资多少,先生说250元人民币,说完之后觉得入了学生的圈套,马上进行思想教育:“以前贫富不均,很多人没有饭吃,现在是共同富裕,大家都丰衣足食,还是现在好!”说罢照例开怀一笑。这方面的逸事其实很多人都说到过。胡守仁当了60年(包括退休以后)的正教授,不同时期的薪酬待遇不同是客观事实,也不奇怪,从前知识分子少,教授是凤毛麟角。在中山大学当教授时,胡先生家里请了两个保姆,一个专门带孩子,一个专门做家务;1949年工资还比较高,能请一个保姆;后来工资少了些,就把做了多年的老保姆辞退了,改请小时工;再后来当小学老师的老伴退休了,小时工也不请,买菜、做饭、洗衣服都自己干。胡先生自己很少提这种事,但江西师大的老人们都知道。其实,不论1949年之前还是之后,胡守仁先生的工资都是高的,他的小儿子曾经告诉我:“父亲1966年月工资是196或198元。”胡先生每个月拿250元人民币的时候,一般的大学讲师月工资也就七八十元,本科毕业生参加工作要转了正才拿得到五十几元。不过,胡先生的经济负担很重,他的收入要支撑一个大家庭的开支,加上他又慷慨好客,动不动请亲友和学生到家里吃饭,喜欢资助贫苦的人,所以师大的领导和同事们纷纷说:“胡先生生活比较清苦。”

不知道现在的大学生对住宿条件满意度如何,我们那时候挺可怜。班上一百号人,除去十来个女同学和南昌市区走读的,七十多名男生挤在老图书馆一楼西侧的阅览室里住了整整一个学期。学校这样安排也是出于无奈,1966、1967、1968年,和全国各地一样,江西的大中专院校基本瘫痪了。1969年秋,江西师范学院和江西大学的文科、江西教育学院“三合一”,从省城南昌搬到井冈山下的拿山沟边村,办了一所江西井冈山大学(和现在办在吉安的“井大”是两码事)。陶今雁教授有《苍黄》一诗咏及其事:“学府苍黄徙井冈,沐猴冠带急登场。诸生累岁耕樵紧,师长终朝牧饲忙。”1971年“九一三”事件后,搬回到南昌,在青山湖畔的师院老校区招过几届学员。但搬走容易搬回难,校园一度被62家外单位占用,教室、图书馆、实验室、礼堂,全都成了厂房和仓库,学生宿舍也被分给工人住,兜兜转转到我们进校时,还有不少房子收不回来,尤其是住在学生宿舍的工人,赶也赶不走,急也急不得。所谓“77、78级”,是特殊年代的特殊产物,生源复杂,年岁参差,入校时我们班最大的34岁,最小的15岁,结婚成家的占到三分之一。七十多条汉子混居一室,双层床排得密密麻麻,老旧地板踩上去嘎嘎作响,大家又都想好好读书,这种环境就颇不相宜,年岁小点的还好办,那些结了婚尝到了人生美好滋味的,还有那些“带薪入学”的老兄很不能忍受,强烈要求改善条件,吵着闹着要住到正儿八经的宿舍里去。院、系倒是无不重视,却又投鼠忌器,问题迟迟得不到解决。也不知道怎么弄的,班上便有同学蛮干,找了丁字镐等工具,乘人不备,把占用学生宿舍的几家外单位工人的房门给撬了,藏起来,闹了一出“卸门赶人”风波。当时的情况较微妙:工人情绪激动,要求严肃处理;学校赔礼道歉,表示会严肃处理,又说现在不比从前,学生也不好惹;工厂管理方意识到总占学校的房子不是长久之计,争取上级支持,帮助工人另行安排了住房。我们终于搬出阅览室,住到铁道边的第六宿舍去了,一直住到毕业。系领导倒也找了几个同学训话,声色俱厉地批评:“你们这是胡闹,再这样搞是要受处分的!”也就说说而已。

讲这件老掉牙的事情,是因为它也关涉到胡守仁先生。为求“安居”,有些同学是煞费苦心的,求爹爹拜奶奶,找过不少人。胡守仁是系主任更是大教授,谁都知道他不管后勤上的事,但病急乱投医,有胆大的同学找他反映过情况。据说胡先生倾听过后,缓缓地说了三句话:一句是“君不见楼下白发翁”,一句是“箪食瓢饮在陋巷,少安毋躁且攻书”,还有一句是“牛奶会有的,面包会有的,一切都会有的”。“箪食瓢饮”用了颜回故事,牛奶面包会有的是苏联电影《列宁在1918》中的台词,“梯下白发翁”是咋回事呢?原来恢复高考之初,学校里不光学生宿舍被占,有些教工宿舍也被占了。我们上课的地方是第二教学大楼的201教室,朝南的窗户外面隔一条甬道正对着的就是红场,中文系办公用房和几个大教室都分布在楼的东端,师生们从东侧的宽楼梯上下;楼的西侧另有一道窄楼梯,紧靠西墙,贴地的楼梯间内住着一对老夫妇,看模样像文化人,看他们整天在煤油炉、铁皮锅子、旧纸盒等等中间打转,又像是乡下进城收破烂的。有机灵的同学打探到了,那个身板笔直的老人姓邓,和胡守仁一样,也在武汉大学念过书,也在中山大学教过书,也会写诗,也有一肚子学问,年纪比胡守仁还大。后来我读到胡先生1993年作的《挽邓钟伯》:“与子同门友,相知六十年。一生弹古调,处世戾时贤。惟有诗书好,永无忧患煎。归真身洁白,仰不愧于天。”这首诗“挽”的就是那个“楼下白发翁”。这种情况放到现在是天方夜谭,当年却不足为怪,我们后来住的学生宿舍全是筒子楼,“同居”数年,每日里在走廊上用煤球炉铸铁锅煮饭炒菜,搞得丁零当啷乌烟瘴气,房间内时而传出小哭大叫的声音,其中不少人就是名气很大的老师。胡守仁先生倒是没住筒子楼,他家的住房在第四交通路(现北京西路)南侧教工宿舍区,是联排平房中的一个小单元,也就是后来莫砺锋博士在流传很广的文章《南昌城里的矍铄诗翁》中描写过的,“穿过几条寻常巷陌,走进一户平常人家,室内家具简朴,光线暗淡”的那个小房子。在那个小房子里,胡先生一直住到离世,在他的诗歌中,那房子“一室仅堪容马旋,老夫便以此为天”“世事司空看已惯,几人忧乐在元元”。

1997年元旦,我们班搞过一次毕业15周年聚会,活动地点在青山湖老校区,租了北区的外专楼开会,在“园中园”聚餐。我领了一项任务:到南区接送胡教授。那年胡先生刚满90岁。当日无雨无雪,但终归是数九寒天,老人出门时戴了帽子,系了围巾,提着拐杖,缓缓地从屋子里走出来,伸出温热的手和接他的人相握,抿着因“齿豁”而干瘪的嘴笑,笑容可掬。上了车,他喃喃自语,老式吉安官话不好懂,但能听出里面有“蒙蒙”“五老”“城中”“前山”“后山”等语,不解其意,也不便问。几十年后,翻读黄庭坚诗文集,我看到里面有一首《驻舆遣人寻访后山陈德方家》,写的是:“江雨蒙蒙作小寒,雪飘五老发毛斑。城中咫尺云横栈,独立前山望后山。”猛然想到,胡先生当年吟的也许是这个!那次聚会先生有诗为记:“十五年前此读书,别来云树肯忘诸?重逢相看朱颜在,更显龙钟是老夫。”“老夫”自然是老夫,但那些年他每年都要写一两百首诗,可谓笔耕不辍,如《中国共产党成立七十五周年颂词》:“膺图诞吾党,七十五周年。已解倒悬苦,更扶欲坠天。筹谋由巨匠,密勿仗群贤。雨露冀时降,苍生皞皞然。”又如《九十抒怀》:“人生七十古来稀,老子行年远过之。虚度光阴臻九秩,犹望寿命到期颐。春风化雨只为愧,灯火诗书无了时。长抱苏黄杜韩集,食忘寝废不知疲。”

胡守仁先生与陶今雁先生合影

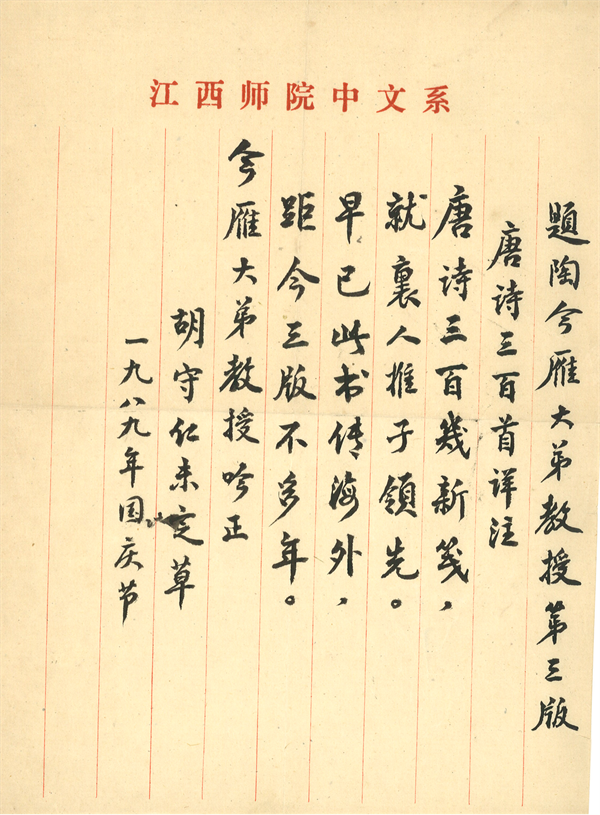

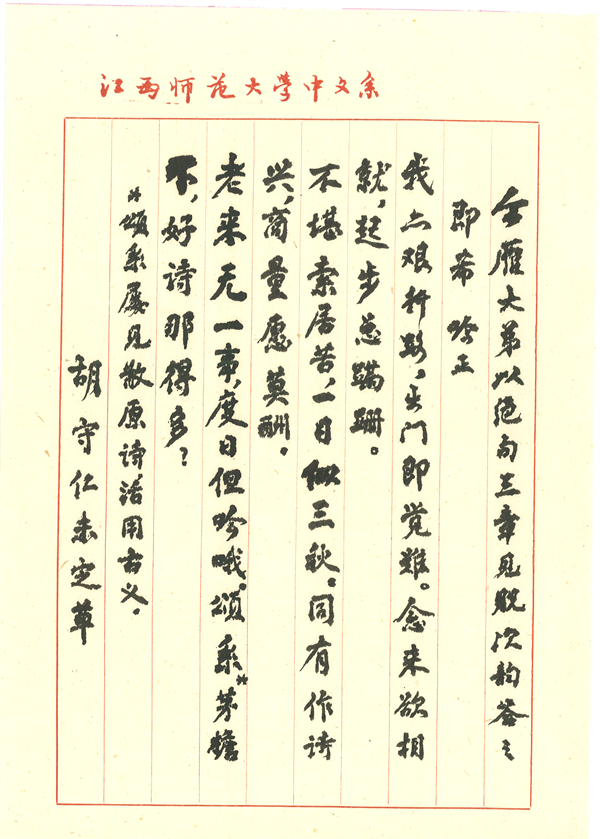

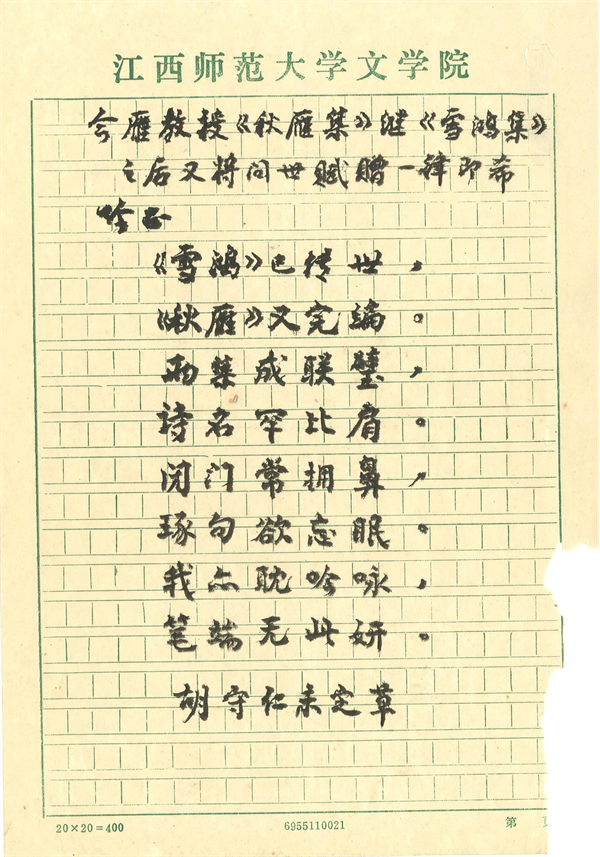

“当代诗坛一耆宿,佳篇直与昔贤邻。”这是陶今雁教授咏赞胡守仁先生的诗句。胡先生是学者、诗人,说他这个那个,离开了诗是不行的。胡先生平生所“宗”的是杜(甫)韩(愈)苏(轼)黄(庭坚),特别崇拜的是黄山谷。他写过很多吟咏、评点历史上重要事件和人物的诗作,如1989年的《咏史二十首》,为中国古代20位杰出诗人各赋七绝一首,其中咏黄庭坚的是:“并世苏黄挺两雄,通神瘦硬数涪翁。推原法乳从工部,派启江西著伟功。”黄庭坚的诗以“生新瘦硬”著称,一般认为雅而难读。胡守仁先生对江西诗派是有独到研究的,出过专著。江西诗派中代表性诗人的诗作一般都被认为比较难读难懂。我原以为胡先生的诗也难读难懂,及至得到一部《胡守仁诗集》,读来读去,觉得并不怎么“难”,有遒劲而没有奇诡,有典雅而没有艰涩,有流丽婉转而没有佶屈聱牙,有明快绚丽而没有莫测高深。当然,胡先生的“诗风”也许发生了变化,收在这个集子中的绝大部分作品是他70岁以后写的,70岁以前写的那些,搞不清楚几百首还是一两千首,都被别人和他自己烧掉了—那是他心底的最痛。

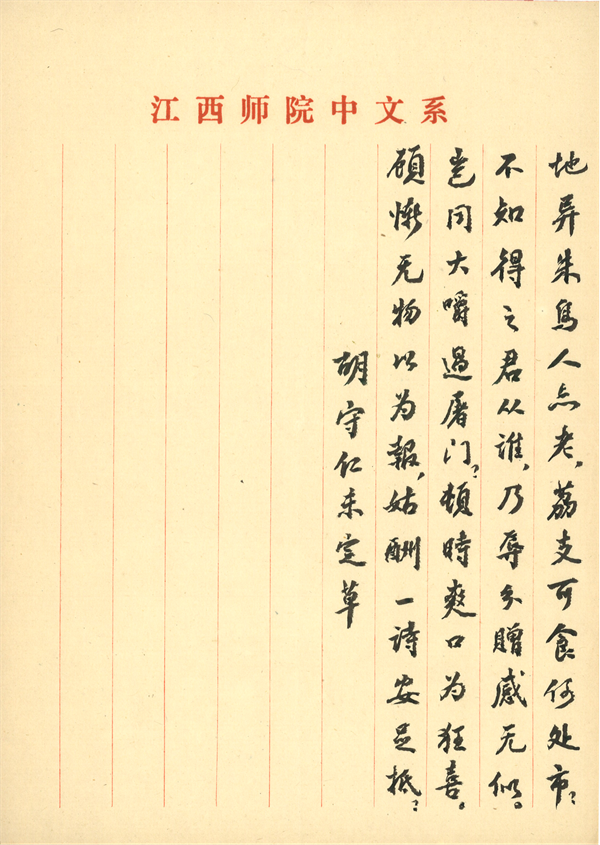

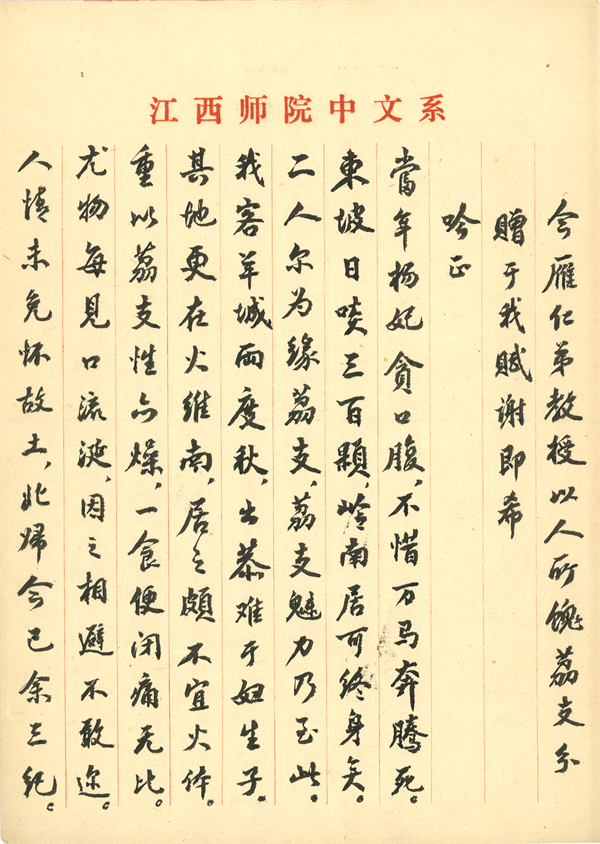

胡先生是火底子,吃不得荔枝。就这么个事,他写了不少的诗。最有趣的是1984年某日,陶今雁先生将别人送的荔枝转送了一些给胡先生,胡先生诗兴大发,吟得长篇,用毛笔端端正正写了下来:

当年杨妃贪口腹,不惜万马奔腾死。东坡日啖三百颗,岭南居可终身矣。二人尔为缘荔枝,荔枝魅力乃至此。我客羊城两度秋,出恭难于妇生子。其地更在火维南,居之颇不宜火体。重以荔枝性亦燥,一食便闭痛无比。尤物每见口流涎,因之相避不敢迩。人情未免怀故土,北归今已余三纪。地异朱鸟人亦老,荔枝可食何处市?不知得之君从谁,乃辱分赠感无似。岂同大嚼过屠门?顿时爽口为狂喜。顾惭无物以为报,姑酬一诗安足抵?

胡守仁先生赠陶今雁先生《荔枝》诗

两个大先生,一对妙诗人!荔枝物虽微,个中有真味。

这种“格局”不大,却“独出手眼”的诗作,在胡先生的诗集中俯拾皆是。友人送来一把扇子,他作诗一首:“不似昌黎苦慢肤,炎天此物亦时须。一摇手即清风起,琢句酬君抵得无?”收到老朋友托人转交的一盒人参,他作诗一首:“因趁蔡君便,捎来一纸书。感情深几许?潭水略相如。重见更何日,老夫早白须。人参引年物,多谢正吾须。”热得难受,他作诗一首:“今年无比热,为问热如何?日坐蒸笼里,汗流雨点多。此身安所措?半晌亦难过。避暑庐山好,孔方无则那!”台风来了,暑气消了,他作诗一首:“行天赤日气虫虫,如坐此身蒸甑中。一夜谁知凉到骨,忽从海上送台风。”数九寒天,冷气入骨,他作诗一首:“放眼山河草木枯,荒凉一片接天衢。老夫盼得阳春到,送炭无人也直躯。”太阳出来了,暖和了,他作诗一首:“玄冬最爱沐阳光,暖得全身自不僵。一例炭薪要钱买,阳光可贵是无偿。”月季花开了,他作诗一首:“屋角三丛月季花,逗人含笑倚风斜。须知个里深情在,端要老夫诗笔夸。”生病了,躺在病床上,他天天有诗,且有调侃老伴之作:“老妻不顾病方好,日日就予觇起居。如此糟糠谁得似,人间多见写休书。”到女儿家小住,回自家后兴犹未阑,写得有诗:“城西迁徙自城东,两月生涯肉食中。面色敷腴始归去,女儿犹说太匆匆。”与诗友往来唱和,他乐不可支,还会挤眉弄眼,如某次赠诗给好友—赣西大骚客傅义教授:“玄冬束装去,大地报春回。鼓动骚人气,结成明月胎。老夫曳兵退,傅子奋戈来。应有诗千首,匠心出别裁。”系里(文学院)开迎春座谈会,小聚并祝胡教授“九十初度”,他作这样的诗:“年年我辈喜迎春,总见年年气象新。今日劝君拼一醉,扶归不要怕无人。”……不知道别人什么感受,反正我很喜爱胡先生写的这类诗,乐哉乐哉,快哉快哉。

胡守仁先生赠陶今雁先生诗

如果只写这样的诗,胡守仁也就不是胡守仁。烧了的已然烧了,再也读不到了,收在《胡守仁诗集》中的1900多首,仍然是一个博大精深的存在。从中,可以明明白白地看出,胡守仁先生的“佛”不是阿弥陀佛的佛,他用自己的诗歌创作所践行和宣示的,是源于《诗经》《楚辞》,师承于韩愈、白居易等人的文学主张,是以“明道”“载道”为旨归的,所以他一直非常关心现实,立场坚定,爱憎分明。他爱国爱党爱人民,举凡国计民生、国际形势、社会风气、党风廉政、尊师重教、学风文风等重大问题,都在他的关心关注和吟咏范围之内,“感慨之频、篇目之多,令人惊异”,他的诗歌甚至可以以“诗史”称之(戴训超教授语)。所以,他不光云淡风轻、慈眉善目,也会拍案而起、金刚怒目。但我一直觉得,胡先生的“拍案而起、金刚怒目”,在端庄凝重和壮怀激烈之中,始终不失平和冲淡。

胡守仁先生的“佛系”,说到底是明慧、豁达和雍容。何以如此呢?除了性格因素之外,还因为“仁义之人,其言蔼如也”(韩愈《答李翊书》),还因为“足智常经验,识途岂用书”(陶今雁诗语)。熟悉胡先生的学界中人,不论平辈和晚辈,都说他是经师、人师。何谓“经师”“人师”?徐特立有说法:“经师”是教学问的,“人师”是教行为的,最好的老师是“经师”和“人师”二者合一的。胡守仁先生当得起这个。教学问的人自己要有学问,教行为的人自己要品行高洁。胡守仁先生带过的研究生,曾任江西师大文学院院长的戴训超教授在纪念导师的文章中说:“先生一生饱览诗书,对历史兴亡之迹多有洞察,又经历了现代以来我国发展的多个重要时期,更亲历了‘文革’时期,故对一些关乎国家命运、世道人心的根本问题有自己一以贯之的基本看法,其眼界宽、思虑深,往往具有前瞻性,实为难得。”我的大学同学刘国泰有一句话说得非常好:“胡先生真乃历经中国传统文化浸润淬炼而造就的精神巨人,其胸中自有高山大河,故能雍容处世,笑对人生。”和戴训超同期的胡先生门生,至今还在江西师大从事教学与科研工作的杜华平教授更是做过深入研究,认为胡先生尊崇和熟悉的那些古代文学大家,对他产生了很大的影响。胡先生咏苏轼的诗:“东坡眼里谪成游,不到琼儋不肯休。可叹章惇心枉用,依然睡美不知愁。”咏黄庭坚的诗:“行藏用舍绝怨尤,涉世浑如不系舟。两度左迁那辞远,黔州而外更宜州。”还有“炎荒瘴疠乡,处之仍饱饭”“坐窜黔南去,投床鼾声远”……胡先生所看重的,正是苏东坡、黄庭坚等人身上的大智慧、大雍容,正是那种超迈洒脱、兼容并包的特质,正是那种“猝然临之而不惊,无故加之而不怒”的气度和品格。这又和他自小濡染和一生沾溉最深的儒家学说密切相关,胡先生本质上是一个儒者、仁者。“他以智慧之眼看历史看人生,目光如炬,洞彻古今”;“他以菩萨之心看世界万物,慈眉善目,万物生春”;他安贫乐道,不管处于什么境地,都能“诗意盎然、快快乐乐地活着,随时准备为别人做点什么,坚定地寻求着自己心中的梦想”。说得真好,是这样的!胡守仁先生的“佛系”,不是“轻松、自足的快乐”,不是随遇而安,而是对高洁的坚守,对卑污的蔑视和抗拒。

胡守仁先生生于1908年1月,逝于2005年11月。“我籍吉安县,村名三官塘”,他是出自江右庐陵的“大先生”。记得住他名字和熟悉他“行状”的人可能会越来越少,但他的可爱形象和高风大德,应当“经典咏流传”。(作者:周文)

① 凡本站注明“稿件来源:中国教育在线”的所有文字、图片和音视频稿件,版权均属本网所有,任何媒体、网站或个人未经本网协议授权不得转载、链接、转贴或以其他方式复制发表。已经本站协议授权的媒体、网站,在下载使用时必须注明“稿件来源:中国教育在线”,违者本站将依法追究责任。

② 本站注明稿件来源为其他媒体的文/图等稿件均为转载稿,本站转载出于非商业性的教育和科研之目的,并不意味着赞同其观点或证实其内容的真实性。如转载稿涉及版权等问题,请作者在两周内速来电或来函联系。

中国教育在线

中国教育在线