□屠金梅、刘勇

“工尺七调”相关词条、文献浅析

摘要:《中国音乐词典》收有“民间工尺七调”一条,其释文涉及《通雅》中的一段话和《中国音乐史纲》中的若干内容。词条和《通雅》《史纲》所涉问题,包括什么是“七均”、什么是“新音阶主调音”、太常笛调高、调名之含义、笛上翻调方法、四度相生理论、南曲音阶形式等。笔者在前人成果的基础上,就以上问题提出了自己的看法。

关键词:工尺七调;新音阶主调音;翻调;四度相生

这个题目,杜亚雄、杨善武等学者已经作了比较深入的研究和分析,其合理部分笔者不再赘述,仅就其仍需讨论的部分提出自己的一点看法。

《中国音乐词典》(以下简称《词典》)1984年版,收有“民间工尺七调”一条,其文曰:

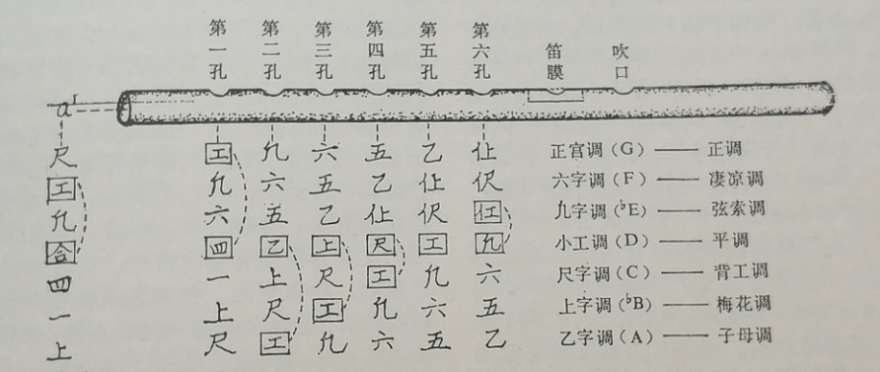

民间流传在笛上翻七调的宫调系统。即明、清以来,民间音乐中用以表示调高标准的七调(七均)。一般根据曲笛孔序所示各调工尺字音位的相互关系以定调名,而以“正调”(正宫调)或“小工调”为基准。远在清代康熙以前,既有这种翻七调的技术。清初方苞《通雅》:“以笛列七,则尺上乙五六凡工是也。”方氏所据的明代“太常笛”,或近世流传的曲笛,筒音音高均为a1。七调调名与工尺字音位比较表如下:

图1 七调调名与工尺字音位比较表

第二版《词典》(2016年),词条改为“工尺七调”。在释文中,二版纠正了初版的一个错误,即《通雅》作者应为方以智而非方苞。另外,将初版释文的首句“民间流传在笛上翻七调的宫调系统”,改为“乐学术语,民间笛的宫调系统名称”;去掉了初版第二句“即明、清以来,民间音乐中用以表示调高标准的七调(七均)”中最后括号里的“七均”二字。其余文字,与初版同。

两版《词典》中这一词条都引用了《通雅》中的话,但是只节选了个别句子。为后文论述方便计,笔者将相关整段文字抄录于此:

愚者曰,大抵五音二变之名,不得已而立者,实则变动不拘也。其生也以奇一而止五,必加七而循环始均。间处各一,故以名记之,犹勾股之记甲乙耳。推及声原,虽音有七,而用则用五。大经所言七调,正与律原合。而谓诸名宜扫除之,此不必也。《易》不可为典要而有典常也。使浑浑然以吚嚘相视,岂能定哉?以笛列七,则尺、上、乙、五、六、凡、工也。尺生六,六生上,上生凡,凡生乙,乙生工,工生五,五生尺。轻之重之,如十六钟加清声,谓之寄声半声。此则可高可低。“六”字即有“合”字,“五”字即有“四”字。每一调则闭二字,如闭“凡”、“上”二字,则为平调;闭“凡”、“乙”二字,则为正调;闭“五”、“尺”二字,则为梅花调;闭“六”、“尺”二字,则为弦索调;闭“五”、“工”,则为凄凉调;闭“乙”、“工”,则为背工调;闭“上”、“六”,则为子母调。北调则微犯之,名曰犯,此凡吹人皆能言之。

两版《词典》对于民间工尺七调的基本解释都是对的,但是也还有几个问题需要进一步探讨,以便更加深入地理解相关的问题。以下本文结合文献,对这些问题逐一提出讨论。

一、“七均”的消失

关于七均,初版说,七调是“民间音乐中用以表示调高标准的七调(七均)。” 据多种古代文献,“均”(音yun,第四声)的本义,就是调高,七均就是七种调高。调高是现代乐理术语,用一个古代的“均”字放在括弧内,将二者接通,本来是好的。初版的执笔者是黄翔鹏先生,可见,那时他也是这样理解的。但是,1986年以后,黄先生对“均”这个古老的概念作了新的解释,赋予其新的意义。自此,均不再是传统上调高的意义,而是“七律在五度圈中的位置”。于是,二版就去掉了原来和七调对应的七均二字。这样一来,就出现了一个很有意思的现象,那就是,没有七均这两个字,原文意思更清楚,更有利于非专业人士阅读。但是反过来讲,去掉这两个字,初衷并不是为了使定义更清楚,而是因为这两个字意义改变了,与原来的理解不同了,再留着它们意义就拧了,所以必须去掉。虽然二版修订不是黄先生亲自动笔,但是,于此可以看出黄先生对“均”的新定义所产生的巨大影响。

二、新音阶主调音之名义

《词典》给出了两套调名,一套来自《通雅》,一套来自曲笛。《词典》又说“方氏所据的明代‘太常笛’,或近世流传的曲笛,筒音音高均为a1。” 意思是,二者虽然一个在宫廷,一个在民间,但实际上是同样的笛子,在这个基础上,两套调名就可以互相对接了。明太常笛的筒音为a1,应该是来自杨荫浏先生的计算;而曲笛筒音为a1,是大家都知道的,这是根据该剧种唱腔的实际需要而产生的行业约定。但是,这个a1仅仅是个音高,它在实际吹奏中如何使用呢?朱载堉在《律吕精义》中讲到:“今太常笛六孔全闭为合,拟黄钟之正律;六孔全开为凡,拟应钟之正律。”“合”这个音高,杨荫浏先生计算出来的是a+,但没有说是黄钟正律,而说是“明太常笛新音阶之主调音”。 什么是新音阶之主调音?这个概念,除了杨先生大概没有别人用过。下面,让我们来看看它的生成与含义。

在《中国音乐史纲》中,杨荫浏先生讲述了新音阶的形成。他认为新音阶就是乐人私自并固执地把雅乐音阶的下徵音当作宫音来演奏,实际上奏出的是新音阶。久之,这种做法就形成了传统,乐人也就把这个下徵音当作黄钟了,于是在同一个音阶中,就出现了两个黄钟。这种现象出现的时段,杨先生认为可能是在隋以前,至隋已经常见,即《隋书·音乐志》中郑译所言:“案今乐府黄钟,乃以林钟为调首” 。鉴于此,杨先生就把这个雅乐音阶的下徵音命名为“新音阶之主调音”。由于文字太长,不便在此引用,请读者参照《中国音乐史纲》一书。

但是在此处,杨先生是根据什么判断太常笛吹的是新音阶的呢?他说:“朱载堉《律吕精义》外篇说:‘今太常笛六孔全闭为合,拟黄钟之正律;六孔全开为凡,拟应钟之正律。’此与今日小工调按法相似。所异者,仅‘凡’音不用‘叉口’耳。合之当时用律,此所谓黄钟正律或‘合’音者,实为新音阶之主调音。” 这里涉及到六孔全闭之黄钟与全开之应钟之间的大七度,以及吹笛的指法问题,都有道理,但还不具有足够的说服力,因为古音阶也是大七度,小工调的‘凡’用叉口,是因为吹的是‘下凡’。倒是朱载堉的另一段话,可以帮助杨先生判断为新音阶。他说:“(太常笙)谱有‘上’字而无‘勾’字,此所谓小吕为变徵也。自隋以前如此,非始于近代也,盖亦有说焉。”朱载堉这里明显是指新音阶,因为以合字拟黄钟时,谱中有“上”没有“勾”。以合字为宫,勾就是古音阶的第四级音变徵。没有变徵,只有低半音的清角(上),不正是新音阶吗?虽然他讲的是太常笙,但与太常笛属同一体系。另外,杨先生说的“与今日小工调按法相似”,也暗示了这个六孔全闭的“合”字,是作为下徵音用的。真实的情况应该是,这个合字并不是真正的黄钟,而是黄钟宫古音阶的下徵音,律应林钟,充当新音阶的首音,即“新音阶之主调音”。因此,朱载堉用了“拟”字,而没有用“应”“中”等字,杨先生也说“此所谓黄钟正律”,应该也是此意。

据杨荫浏先生的观点,自从北宋大晟律(d+)确立,南宋、金、元、明几代的雅乐都沿用了这一律高。关于明代,他说:“明代的乐律,还是依宋、元之旧。”太常笛应该是雅乐器,朱载堉说该笛筒音拟黄钟,似乎应该是d+,但杨先生算出来的“新音阶主调音”是a+,看似矛盾重重,但将其看作下徵,似乎就对上号了,a+是d+的下徵。雅乐讲究黄钟最低,宫音最低,所以在这里要“拟”黄钟。综合这些情况,似乎就看得更清楚些。再说,黄钟在a+,显然也太高了。

此外,还有《通雅》给出的那套调名。《通雅》说明,那种笛最低音是尺,而太常笛是合。朱载堉说:“今民间笛六孔全闭低吹为尺,即下徵也。徵下于宫,故曰下徵。即林钟倍律声也。”六孔全闭低吹为尺,正与《通雅》所列相合。可见,《通雅》讲的是民间笛,是“凡吹人皆能言之”的民间笛界常识。朱载堉比方以智大75岁,朱载堉逝世那年(1611)方以智出生,二人所见所讲应该没有大的差别。按照朱载堉的说法,尺为下徵(林钟),宫应该在六(黄钟)。但是这个六字多高,文中并没有讲,杨先生也没有算。按照图一所示,这个六字对应的是小工调的上,音高d。尺字是筒音,音高a,这是能对得上的。再回头看太常笛,a+作为黄钟高度,实属罕见,明显偏高。如果它是下徵,就都对得上了。就是说,当时的民间笛与太常笛,以及昆曲笛,实际上是同样的调高。

三、工尺调名表示什么

两版《词典》都认为七调调名表示调高标准,是对的。在行业约定严格的情况下,在主奏乐器调高明确的情况下,调名表示调高,是没有问题的。昆曲界的基本调是小工调等于D调,那么其他调依次排列就可以了,尺字调等于C调,正宫调等于G调。

但是,还有一种情况也是值得注意的,那就是,这些调名也表示指法。即将小工调理解为筒音作sol的指法,同理,凡字调筒音作fa,尺字调筒音作la。杨荫浏先生这样说:“但同此七调调名,民间还同时流行着与这调名意义相冲突的解释,就是不把它们代表绝对音高,而把它们代表指法,在长短与音高各不相同的管乐器上,凡用同一按指法的,都用同一调名。例如,笛上开三孔作上为小工调(合D调),箫上开三孔也叫小工调(合G调)。这种以调名代表指法的解释,流传虽不如上述系统的广远,可是也是时常可以遇到的。”以调名表示指法的现象,笔者也曾遇到过。但正如杨先生所说,那可能并非这些调名的原义。为了弄清正统的局内人怎样认识调名的意义,笔者请教了北方昆剧院的首席笛师王建平先生。他说,调名对于他们只是调高概念,而没有指法意义,但是他也承认有人持指法概念。但是作为工具书,如果《词典》也能把这种“非正统”的但是也实际流行的说法予以介绍,应该更加完美。因为,使用工尺谱的乐器不限于笛子,使用工尺调名的也不止昆曲。在一些主奏乐器调高经常发生变化的乐种中,调名表示指法的现象还是比较普遍的,例如智化寺的管子,1953年时筒音F,现在用 E,但正调都是筒音作do。河北有些音乐会的正调就叫六字调,调高曾多次变化,但指法是相同的。

四、关于“生声”

《通雅》中有这样一段话:“尺生六,六生上,上生凡,凡生乙,乙生工,工生五,五生尺。”这是一种向上四度的相生,不同于传统的五度相生,因此引发了诸家的不同解释。杨荫浏先生认为:“本文所论‘生声’,起于‘尺生六’,似以‘尺’为六孔全闭,翕笛时最低之声,而取作生声之本。”杨先生在这里只是把这种相生法叫做“生声”,而没有解释其含义及这种相生法的原理,没有说明为什么是四度相生而不是传统的五度相生。对于这个问题,杨善武先生认为,《通雅》讲的:“‘尺生六,六生上’等与五度相生完全不同的四度相生关系。若依这种关系从筒音尺开始排列七个谱字,即可看出这正是工尺七调七个宫音的关系。”而杜亚雄先生认为,这是七个筒音。杨善武又撰文强调,这句话是“由筒音尺开始表明所列七音的相生关系(音高逻辑关系)。”“如果这里表述的不是四度相生,那又是什么呢?”“《通雅》中不同于五度相生的四度相生表述,是元明清时期民间音乐的主流发展中、基于清乐音阶观念的一种特殊表现,反映了清乐音阶观念支配下乐调应用的特殊规律。”

这种四度相生的表述,确实罕见。古来讲三分损益,其实都是下五上四,隔八、隔六之类,所指皆同。但是在这里,连续四度,言之凿凿,形式完整,不容置疑,而且是“凡吹人皆能言之”的常识。到底应该怎样理解呢?

笔者认为,如果把这一段相生的话单独摘出来,确实不太好理解。相生这个词,尽管这里讲的是生声,但很容易把人引向生律法,因为最早的《管子》生律法,也是以律名与声名共同表达的,而且主要是声名,即“以是生黄钟小素之首,以成宫。三分而益之以一,为百有八,为徵。不无有三分而去其乘,适足,以是生商。有三分,而复于其所,以是成羽。有三分,去其乘,适足,以是成角。”但是这里的四度相生,笔者认为不可能是律学问题。因为如果是生律(声)法,那就要严格按照生律规则进行。我们看这个四度链,其中有一个增四度,比纯四度多出114音分。在工尺谱中,凡是“凡”“乙”出现的地方,都有可能构成增四度。在这个链条中,增四度可能发生在上生(高)凡,(下)凡生乙;(下)乙生工。将一个增四度和六个纯四度链在一起,律学理论中未见这种做法。如果将四度链倒置,形成一个五度链,又会有一个减五度,同理未见。增四减五的生律很复杂,与纯四度纯五度相差太远,串在一起,所为何来?而且,理论律学,绝不是“凡吹人皆能言之”的常识。但是有意思的是,恰恰因为有了这个增四度,这个四度链才可以回到起始律,如果都是纯四度反倒不行。五度链也是,幸亏有了减五度。

不是律学问题,那就要作另外的考虑。实际上,只要不把这句话单独摘出,而是和它的前文联系起来,理解起来就容易些了。这句话的完整内容是:“以笛列七,则尺上乙五六凡工是也。尺生六,六生上,上生凡,凡生乙,乙生工,工生五,五生尺。”前面刚讲完从高到低阶梯式的七个音,再讲一下相生关系,讲讲谁生谁,字里行间我们可以看出这是作者想完整地介绍这七个音/调及其相互关系。但是还要把这种相生关系以头尾重合的闭环形式(从尺回到尺)讲完,就又透露出一种实践中“周而复始”“循环无端”的意识。这种意识,我们在律学理论中看到过,那就是对黄钟还原的诉求。但黄钟还原并非音乐实践所需,而是一个纯理论的命题。在中国律学的发轫时期,这一命题并不存在,《吕氏春秋·音律篇》在讲述十二律相生时,并没有追求黄钟还原,而是生至仲吕而止。汉代的《淮南子》不但仍没有这一命题,反而明确宣示了“仲吕极不生”的观念。

那么,为什么不选五度而选四度呢?笔者推测,可能在“吹人”那里,四度五度并无什么意义上的差别,反正都是七次回到原点,实现循环无端。这里我们必须再一次回顾“凡吹人皆能言之”这句话。艺人认识问题,是不需要和理论家走相同的思维路径,他们的理论多是从操作着眼的。四度或五度序列中的增四度或减五度,会比纯四度/纯五度多出/少出一个大半音。这个大半音产生于增四/减五度中,在律学中无法将其摊匀到七个四/五度中,但在实际演奏中却是可以越过的。艺人们想在笛上把七个调都玩遍,自有自己的办法。在这里,让我们参考一下李来璋先生对东北鼓吹乐“七宫还原”的论述:

东北民间鼓乐艺人中的高手不仅在唢呐上能熟练地演奏七个调门,而且还能将一首曲牌用唢呐熟练地在七个调门上翻奏,并最终返回某一起始调门。他们并不拘于某一“起始调门”,通常是从自己惯用的调门开始,按以“变宫为角”(以徵为宫)或“以羽为角”(清角为宫)的递进衍化方法进行“属方向”或“下属方向”的依序旋宫转调,七次后均可返回某一起始“调门”。……这一技艺不仅在东北鼓吹乐中存在,在南方乐种中也是屡见不鲜的。如福建“笼吹”的“七清”;“南昆”过场曲牌的“翻七调”;广东音乐中唢呐的“翻七调”等。

关于李文对这种技法的律学和乐学分析,因文字太长且太复杂,不宜在此引用,请参照李文。值得注意的是,李先生在文中提到了南昆过场曲牌的“翻七调”,并且对其演奏进行了测音,而《通雅》所讲,正是南昆的情况。笔者也注意到,泰山岱庙道乐管子曲《七调迎仙客》也是这种情况,它的七调序列是E-A-D-G-#C-#F-B,与《通雅》所示相同。原来,这种罕见的四度相生,其实并不罕见,艺人们可以直接采用而且惯用四度旋宫实现循环无端,而不是非五度不可。这样讲,似乎才符合“凡吹人皆能言之”的实际情况。说到底,这是一种操作方法的表达,而且是有传承的,习以为常的。艺人们无需在七次转调中把那个大半音一口口蚕食掉,而是可以从前调直接跳入下一个增四度的调。君不见,原文中在这个七调链条之后,讲的就是各调的指法,直接换用新调指法,岂不简捷有效?而且,跳入一个调首为不协和音程的新调,新鲜感不是更强吗?这就是增四/减五度存在的特殊意义了。如果把律学问题牵扯进来,艺人们恐怕就不知道该怎样演奏了。

五、关于翻调方法

《词典》云:“一般根据曲笛孔序所示各调工尺字音位的相互关系以定调名,而以‘正调’(正宫调)或‘小工调’为基准。”以小工调为基础调时,其操作方法“即以‘小工调’的某一字为新调的‘工’字,作为新调的调名。”例如小工调的尺等于某新调的工,则某新调即为尺字调。“另一种方法以‘正宫调’为基础调,翻调时,即以‘正宫调’的某一字当新调的‘五字’并作为新调调名,其结果与新调完全相同。”

这种方法最早出现在杨荫浏《中国音乐史纲》,其论小工调翻调与《词典》同。但是他也提到了另外一种方法,即以“六字调”为基础的方法,文曰:

工尺谱除上述以小工调各音为基础,同时以工字为主的翻调系统外,民间还流行着一种以六字调各音为基础,同时以六字为主的翻调系统。北方民间流行的以吹管为主的一种合乐,便是用这系统。在这系统中,六字调称为正调,新调以六字调中之某音作六的,叫做某调;例如,以六字调中之上音作六的,叫做上字调。余类推。

在1962年出版的《工尺谱浅说》中,杨先生讲了小工调系统的翻调方法,而没有讲其他系统。这里就出现了三种翻调系统:小工调、正宫调、六字调。杨荫浏先生和黄翔鹏先生所讲的小工调系统是相同的,但是另一种,就不同了。杨先生讲到六字调系统在北方吹管乐中广泛应用,当是指北方的笙管乐。据笔者调查,笙管乐的很多乐谱都不是以上字为宫,而是以六字为宫,其正调也叫六字调。杨先生的《中国音乐史纲》完稿于1944年,当时杨先生并没有条件对北方诸多笙管乐种作广泛调查,能够掌握这些情况,是非常了不起的。杨先生是在讲工尺谱的时候讲到六字调的,而没有局限于笛上七调。但是,笙管乐的六字调和曲笛上六字调毕竟不同。由于曲笛的调高自从定为D调以后一直没有变化,而且比较统一,所以曲笛上六字调代表调高兼指法。而笙管乐的六字调,由于乐器调高经常变化,而且不同乐社的乐器调高也可能不同,所以只能在特定的乐器上表示调高,更突出的可能是指法意义。再者,六字调系统的调名,并不是按照七个工尺谱字排列的,而且罕有言七调者,所以对应起来比较困难。如果像笛上的六字调那样有规律地排列,就能像笛上一样,以六字调为基础翻调。

黄先生撰写《词典》词条,语境限于曲笛。他提出以正宫调作基础,其理论来源暂无法知道,可能是想到“正宫”理应做基础?这也是对的。有意思的是,当笔者发现二位先生提出三种“基础调”后,又顺着这种思维尝试了在其他调上推演。结果发现,七个调都可以做基础调,排列出来的结果都一样。例如上字调,以上字调的凡字作为新调的上,则新调即为凡字调。读者可以自己试排。尽管如此,在曲笛上以小工调为基础翻调,是理所当然的,因为小工调是平调,即实际应用最多的调。

现在问题是,这些翻调方法的实践意义如何呢?杨先生不但是理论家,也是实践家。他是昆曲行家,吹箫高手,想来也应该谙熟曲笛上的翻调方法。所以,小工调的翻调方法从他的书中介绍出来,应该是可靠的,但不知这种理论和方法是他在溯源调名时推演出来的?还是在演奏中实际应用的?昆曲中的曲牌,套曲是一宫到底的。有些曲牌中有转调,多为上下五度的临时离调,记谱和演奏都在一个调中,无需考虑这些理论问题。笔者也曾就翻调方法问题请教王建平先生,他说,如果需要换一个调,例如从小工调换成凡字调,就直接改用凡字调的指法就行了。也就是说,只要熟悉各个调的指法,需要时用上就行了。他们的脑子里,并没有这种翻调思维。

其他两种翻调技术在演奏中应用的可能性,也很难看清楚。是失传了?还是仅为理论推演?笔者的直感是,这些理论固然能够自洽,但是太复杂的理论倒可能不利于演奏。演奏者在练习/演奏时想的太多,可能会成为演奏的负担。总之,所谓翻调理论,实用性甚微。

六、关于“五声为调”

为了说明这个问题,笔者把《通雅》中的大段文字抄在了前面。现在,我们把它通读一遍,看看这段话是在讲什么。惭愧的是,笔者并不能讲通这里的每一句,尽管如此,整段的旨要还是清楚的。该段的前面几句:“愚者曰,大抵五音二变之名,不得已而立者,实则变动不拘也。其生也,以奇一而止五,必加七而循环始均。间处各一,故以名记之,犹勾股之记甲乙耳。推及声源,虽音有七,而用则用五。”这几句,先讲了七音名号的产生,及其符号作用(犹勾股之记甲乙)。最后9个字“虽音有七,而用则用五”,才是这段话的要义。接下来他谈到反对将五声二变的名称取消,认为这已经属于常典,取消了反倒造成混乱(“而谓诸名宜扫除之,此不必也”一句)。然后,就是“以笛列七”及四度相生一句,说明音阶有七音,笛上也有七音。再下来,说明谱字高低八度之关系(“轻之重之,如十六钟加清声,谓之寄声半声,此则可高可低。”一句)。交代完了这些观念和乐器上的音位,作者才开始讲每个调怎样构成,在笛上的七个音中,每个调只用五个,其余两个音孔要闭上:“每一调则闭二字。如闭‘凡’、‘上’二字,则为平调;闭‘凡’、‘乙’二字,则为正调。”对照图1可知,闭凡和上,宫商角在六五乙,对应小工调系统之上尺工,为小工调;闭凡、乙,宫商角则在上尺工,对应小工调系统之正宫调。余类推。每调五声,凸显南曲之特点。于北曲之调,则“微犯之”,即可用二变。后面又举出古琴七弦只调五声的例子,以及十三徽产生五声的例子。总之,这段话的主旨就是“虽有七音,用则用五”。图1所列之七声结构,可作北曲理解。南北方音阶之不同,历史上曾多有论述,在此又增加一例。

结 语

通过《中国音乐词典》,我们找到了《通雅》,也重新学习了《中国音乐史纲》相关内容。文中所引《通雅》中的那段话,信息十分丰富。方以智在说明南曲音乐为五声音阶的同时,顺带介绍了当时民间笛的音乐性能,包括基本音列和将该音列中的音作各种组合时产生的各种五声调,以及各调调名。尤其宝贵的是,这段关于笛子的材料,是当时最新的。从杨荫浏先生写《中国音乐史纲》时起到现在,没有发现更新的介绍当时民间笛的材料。这套笛上的调名,还不是后来的小工调系统,但是和小工调系统有着密切的联系,因为它们的基调是相同的,筒音尺等于A。当昆曲选用了D调作基本调,并采用了在笛上开三孔为上,筒音合作为正调指法后,与《通雅》中的调名系统形成对应,按照七音排列构成了自己的调名系统。这种对应关系还透露出,明末时期,工尺谱的使用是固定名与首调名共用的。小工调以尺为合,说明尺是固定的,合是可动的。同时,“大尺为母”的传统,仍然在稳固地传承。通过《词典》我们还可以知道,当时的太常笛也应该是同样调高。另外,《通雅》还提到了民间的上四度的相生观念,也是很新奇的。《词典》和《中国音乐史纲》中介绍的各种转调方法,虽然实践性较差,但也是锻炼理论思维的很好的题目。

当下,历经了几百年,曲笛的调高和指法依然未变,我们可以通过曲笛,联系方以智时期的民间笛,以及朱载堉时期的太常笛,了解明、清笛子调名及演奏方法的相关信息。虽然这段文字的主要目的是强调“音虽有七,用则用五”,但是在不经意间,为我们留下了许多关于笛子的宝贵史料,殊可赞也。

① 凡本站注明“稿件来源:中国教育在线”的所有文字、图片和音视频稿件,版权均属本网所有,任何媒体、网站或个人未经本网协议授权不得转载、链接、转贴或以其他方式复制发表。已经本站协议授权的媒体、网站,在下载使用时必须注明“稿件来源:中国教育在线”,违者本站将依法追究责任。

② 本站注明稿件来源为其他媒体的文/图等稿件均为转载稿,本站转载出于非商业性的教育和科研之目的,并不意味着赞同其观点或证实其内容的真实性。如转载稿涉及版权等问题,请作者在两周内速来电或来函联系。

中国教育在线

中国教育在线