一、问题的提出

“决定着人类未来”[1]的教育是联合国可持续发展体系建设和可持续发展目标实现的关键支撑。国际教育援助是缩小全球教育发展差距、实现全球可持续发展教育目标的国际行动,是提升广大发展中国家教育治理能力,推进全球教育治理体系变革的重要推动力,也是教育参与人类命运共同体构建的集中体现。1961年,美国根据《对外援助法》(Foreign Assistance Act of 1961)成立国际开发署(United States Agency for International Development,USAID),其对外援助的战略行动与美国国家战略、利益和安全高度一致。[2]第二次世界大战后至今,USAID开展的国际教育援助在资金、人员、技术、设备投入等方面持续扩充,所涉国家和地区与援助领域范围不断拓展,目前在一百余个国家和地区开展合作援助。美国的国际教育援助能力和水平位于世界前列,是美国软实力的重要体现。我国在20世纪50年代启动对部分亚非国家的教育援助,主要向发展中国家提供资金、人员、技术支持和专业技术培训等。随着综合国力稳步提升,我国在国际援助方面扮演着日益重要的角色。国际援助是讲好中国故事、贡献中国力量、提供中国方案的重要平台,是推进全球治理体系变革的重要途径,也是体现中国作为负责任大国国际担当的重要形式。

随着我国国际教育援助的影响力不断提升,我国面临的国际教育援助竞争也日益加强。例如,对非教育援助一直是世界各国对非战略的重要内容。在我国启动“中非高校20+20合作计划”的同时,各国对非教育援助的规模与力度正快速提升,竞争态势十分明显。[3]自2017年美国将中国列为“战略竞争对手”以来,美国的对华策略变得更具对抗性。2021年,美国通过旨在解决涉及中国相关事务的“2021年战略竞争法案”,要求政府与中国“战略竞争”,以保护和促进美国的“重要利益和价值观”。该法案要求2022至2026财年每年拨款3亿美元用于“对抗中国在国际上产生的影响”[4],并规定在“法案颁布之日起90天内,国务卿应与美国国际开发署署长和其他联邦机构负责人协商,共同制定战略,以对抗和限制中国在中东和北非的影响。其中包括努力扩大与主要伙伴国的青年参与和职业教育交流”[5]。国际教育援助也随之被美国纳入与中国竞争的重要领域。把握美国教育援助政策的变与不变,是我国有效应对美国战略竞争法案,在中美教育援助竞争中开辟“新赛道”,进一步增强我国软实力,推动全球教育治理体系变革的重要基础。

二、文献综述

现代意义上的国际援助兴起于第二次世界大战后[6-7],以美国的“马歇尔计划”“第四点计划”“富布赖特项目”等为代表。作为美国外交政策的工具,美国借此对外输出自身价值观与文化[8]。对美国国际教育援助的相关研究主要涉及发展历程与理念、战略与政策规划以及地区研究三类。[9-10]20世纪50年代,冷战促成美国官方与民间组织对外教育援助的目标趋同和长期合作,使其成为冷战中“争夺人们心灵与智慧”的意识形态武器[11]。21世纪以来,基于“民主”与“霸权”并行的实用主义,美国对非洲的援助规模不断扩大、项目日益增多[12]。新冠疫情时期,美国国际教育援助加强对受援国教育发展的指导干预,扮演国际教育援助领袖角色[13]。

近年来,国内外对我国国际教育援助的关注度不断提升。国外学者主要关注我国援助理念及对非援助。肯尼斯·金认为中国对非教育援助在理念上“拒绝垂直的、等级化的‘捐助国-受援国’关系”,在实施上“突出受援国自主权和主动性”[14]。黛博拉·布罗蒂格姆认为中国通过人力资源培训等方式援助非洲,促进了非洲经济社会发展。[15]国内研究多在对我国国际教育援助的发展历史、政策梳理的基础上分析其发展特点、模式、问题等。如分析“一带一路”背景下中国教育援外基地建设的挑战和机遇[16];在梳理中非教育交流与合作历史与特点的基础上,指出中国教育援助面临的挑战[17]。目前,涉及中美教育援助的比较研究为数尚少。有研究涉及中美对非基础教育援助理念、制度及质量差异的比较[18],尚未有研究涉及中美全口径教育援助比较。

总之,现有对中美国际教育援助的研究,在内容上侧重历史政策回溯、特点模式概括和经验启示,在研究方法上多文献梳理,缺乏具体数据支持。对近些年来处于竞争状态的中美国际教育援助的新政策、新趋势缺乏关注。本文聚焦中美国际教育援助,以数据为支撑,通过梳理近十年中美国际教育援助进展,比较其政策发展变化,希冀为我国国际教育援助更好应对以美国为代表的西方国家的竞争与挑战,更好发挥教育援助在推进全球教育治理体系变革和推动人类命运共同体构建中的作用提供参考。

三、研究方法

(一)基本概念

目前学界对国际教育援助缺乏统一的定义。“国际教育援助”通常与“国际发展援助”“国际发展合作”相关联。如“国际教育援助是国际组织和富裕先进国家对贫穷落后国家和地区的援助,以帮助这些地区和国家改善生产、经济、卫生、教育和公共福利。它是以外援、技术援助、发展援助和国际发展教育等名义进行的人力、物力、财力以及技术上的援助和支持”。[19]《新时代的中国国际发展合作》将“对外援助”作为南南合作框架下国际发展合作的主要方式。[20]本文将“国际教育援助”定义为:国家或国际组织采用双边或多边方式,向一国或多国提供无偿或有偿教育资源支持,包括教师、专门知识、教育设备、教育贷款、奖学金以及教育捐赠等,是国际发展合作的重要内容。

(二)数据来源

本文选取USAID官网中2012—2022年相关数据及政府财务报告作为美方数据来源。由于中国官方公开的国际教育援助数据有限,不足以开展量化分析,本文选择威廉玛丽学院AidData数据库①中“全球中国金融发展数据集3.0(Global Chinese Development Finance Dataset, Version 3.0)”和“中国全球公共外交数据集(Chinas Global Public Diplomacy Dashboard)”为中方数据来源,2023年11月更新的数据截至2021年。[21]可量化数据②涵盖2000—2021年,中国官方以财政、实物、服务承诺支持的165个中低收入国家共 20 985个援助项目。此外,数据库还包含AidData中国系列报告,如《丝绸之路外交》(Silk Road Diplomacy)、《崛起之路》(Corridors of Power)等。

(三)分析框架

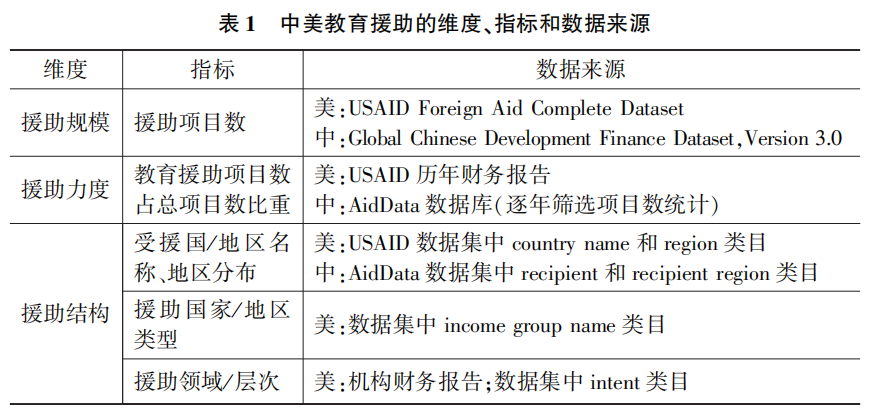

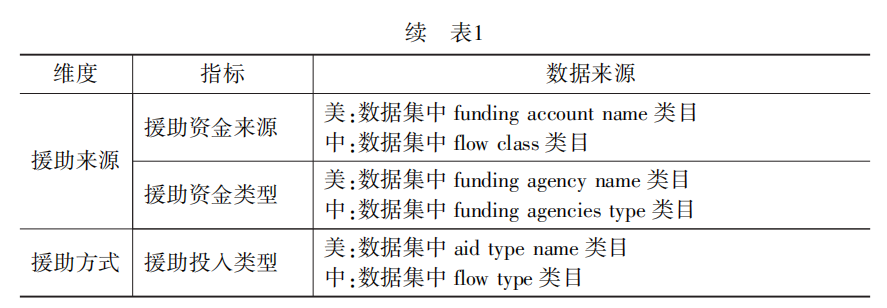

研究从援助规模、援助力度、援助结构、援助来源、援助方式五个维度设计8项指标对中美教育援助进行比较分析(见表1)。

四、中美国际教育援助数据比较

(一)援助规模与援助力度

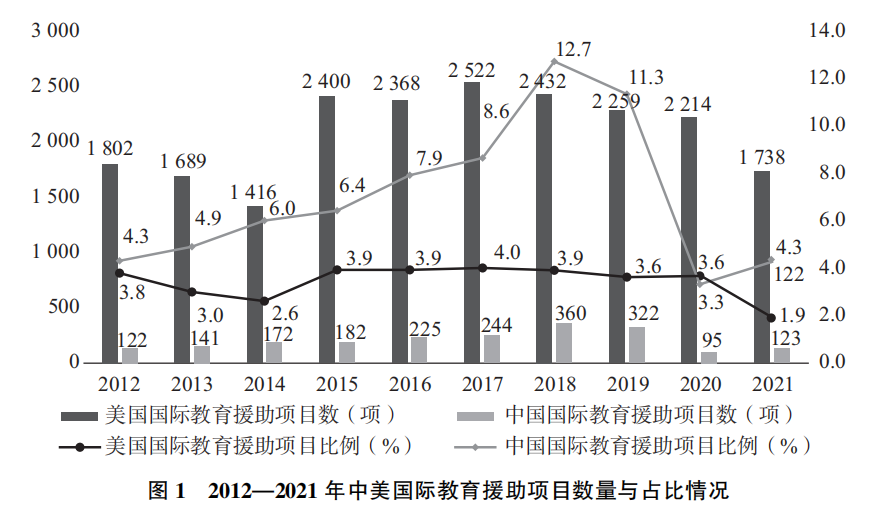

图1显示,2012—2021年,美国年度教育援助项目数量平均是中国的10倍以上,中国教育援助项目占比总体高于美国。近三年来,美国加大了国际教育援助的投入力度。2022财年,美国对外援助投入增加了134亿美元,较2021年增长了84%。[22]2023财年,美国对外援助投入增加了近75亿美元,其中教育与社会服务领域投入总额增加了3亿美元,教育与社会服务领域投入较2022年增长了27%。[23]

(二)援助结构

中美两国国际教育援助项目分布均遍及全球。从援助项目地区分布结构来看,2012—2022年中国重点关注的区域为非洲和亚洲,在非洲投入项目数最多。此外,亚洲“一带一路”重要沿线国家如蒙古、缅甸、巴基斯坦等也是重点投入对象。中国对欧洲、中东和大洋洲地区项目投入较少,数量相对稳定。西半球地区是美国投入项目数最多的地区;其次是撒哈拉以南非洲地区;东亚和大洋洲、中亚和南亚是次重点投入地区;欧洲与欧亚地区、中东和北非地区投入项目数较少,近年减少趋势明显。

2012—2022年美国援助最多的两个国家是印度尼西亚(东亚和太平洋地区)和阿富汗(南亚和中亚地区),项目总数分别超过1 500与1 000项,远高于其他国家。对印度尼西亚以及缅甸、老挝等东亚国家的援助,服务于美国“印太战略”。在这些“印太战略”重点国家与中国共建“一带一路”后,美国加大了对这些国家的援助,作为制衡中国地区影响力的重要举措。而对长期战乱的阿富汗及巴以冲突中的约旦河西岸地区与加沙地带的教育援助,则体现了美国化解历史遗留问题、改善国际形象、维护本国安全利益的考量。

从援助对象结构来看,中国国际教育援助对象大多数为低收入和中低收入国家,援助目的和形式主要为“发展合作”。

2012—2022年美国对低收入国家的教育援助项目仅占总量的26%;对中低收入国家的项目占41%,对中高收入和高收入国家的项目达33%。

2017年前,美国国际教育援助大部分投入集中在基础教育领域。2017年以后,教育援助投入结构发生较大变化。高等教育领域资金投入逐年攀升,从2018年的939.5万美元增至2022年的1.31亿美元。基础教育领域资金投入则从2018年的10.18亿美元下降至2022年的8.51亿元。

(三)援助来源

OECD将援助资金来源分为官方发展援助(ODA)和其他官方资金(OOF)。ODA是官方融资,以促进发展中国家的经济发展和社会福利为主要目标,其中赠款至少为25%;不符合ODA特征的其他官方援助资金被称为OOF,OOF一般是商业目的的援助,赠款比例小于25%。2012—2021年,我国ODA项目占72.5%。投资机构主要有政府部门、国有企业、国有基金、国有银行,其中近90%为政府部门主导,OOF项目占26.6%。

在参与美国国际教育援助的机构中,国际开发署的援助项目数位列第一,其次是非政府组织“和平队”,另有农业部、商务部、陆军部、国务院、国防部等政府部门参与教育援助项目。近一半项目由美国政府支持的和平队、美国基金会、非洲发展基金会等非政府组织主导。大量项目由美国政府与其他组织共同负责,体现了美国国际教育援助参与主体的多元性。

(四)援助方式

AidData数据显示,2012—2021年,“赠款”占我国国际教育援助总量的55.7%;其次是“贷款”,占27.7%;无偿技术援助占6.6%;奖学金和培训占 6.1%。根据USAID数据库中2012—2022年Aid Type类目统计,美国国际教育援助方式主要有部门预算支持,国际组织专门项目与基金捐款、投资性项目、投资商品、投资相关技术合作等八类。其中,以非投资性项目和人力资源开发的技术合作为主,分别占项目总数的53.3%和36.3%。

五、中美国际教育援助政策比较

(一)中国国际教育援助政策导向

推动构建人类命运共同体是中国开展国际发展合作的崇高使命。[24]在人类命运共同体理念引领下,中国国际教育援助具有以下突出特征。

1.相互尊重,平等相待

1964年我国提出对外援助八项原则,强调援助施受双方“平等互利”的关系以及对受援国主权的维护,突出“不干涉内政、不要求特权、不附带条件”,是我国开展国际援助工作的基本准则。2021年版《对外援助管理办法》指出,“对外援助应当坚持正确义利观和真实亲诚理念,相互尊重,平等相待,合作共赢;尊重受援国主权,不干涉他国内政,不附加任何政治条件”[25]。我国在开展国际教育援助时按照“受援国提出、受援国同意、受援国主导”的原则确定援助形式,充分考虑受援国的资源禀赋、发展水平和发展诉求,结合双方优势制订援助战略计划,项目实施多采用与受援国共同管理的形式。

2.授人以渔,自主发展

教育援助是授人以渔和提升受援国自主发展能力的主要途径。我国强调在援助中通过人力资源开发合作、技术合作等方式“增强受援国自主发展能力”[26]。中共中央办公厅、国务院办公厅印发的《关于做好新时期教育对外开放工作的若干意见》指出,发挥教育援助在“南南合作”中的重要作用,加快对外教育培训中心和教育援外基地建设,积极开展优质教学仪器设备、整体教学方案、配套师资培训一体化援助,开展教育国际援助,重点投资于人、援助于人、惠及于人[27]。我国主要通过援建或维修学校、培养师资、扩大来华奖学金规模、技术培训、技术援助、教学物资援助等方式,支持发展中国家的教育发展。2013—2018年,我国共援建成套项目通过提供无偿援助和无息贷款等援助资金帮助受援国建设生产和民用领域的工程项目,是中国最主要的对外援助方式之一。423个,其中 20.3%为学校,举办7 000余期人力资源培训项目,惠及约20万名人员。[28]我国在非洲建成的系列“中非友好小学”成为教育援助的代表性项目,援南苏丹教育综合发展项目,为这个世界上最年轻的国家打下扎实的教育基础[29]。我国通过举办研修研讨和学历学位项目,积极分享教育脱贫和国家治理实践经验,帮助发展中国家公共部门官员提高政策制定能力和治理能力,并与非洲开发银行、美洲开发银行等设立能力建设基金、奖学金,通过联合研究报告、国际研讨会等方式,支持有关国家能力建设。[30]

3.助力共建“一带一路”国际合作

“一带一路”沿线国家多半遭受过旧殖民统治体系的剥削和压制,很多国家至今无法摆脱贫困、饥饿、动乱的困扰。[31]教育部《推进共建“一带一路”教育行动》指出,实施“丝绸之路”教育援助计划,加大对沿线国家尤其是最不发达国家的支持力度。[32]随着“一带一路”建设的深入推进,教育在“一带一路”沿线国家受援格局中的重要性日益凸显。其中,消除学习贫困根据世界银行的定义,即不能阅读和理解简单故事的10岁儿童所占的比例。是关键。新冠疫情期间,随着中低收入国家学校的大量关闭,学习贫困率由疫情前的57%激增到70%,加剧了教育的不平等,也毁掉了儿童的未来和国家的经济前景。[33]中国实施的“2019冠状病毒疫情响应和恢复阶段的柬埔寨儿童早期发展”项目,帮助柬埔寨全国25省187个区3 064所学前教育机构获得物资支持,约7万名儿童安全返校复课,免受疫情威胁。[34]人文交流合作是“一带一路”建设的重要内容。为促进“一带一路”民心相通,形成相互欣赏、相互理解、相互尊重的人文格局,2017年,中国政府设立“丝绸之路”专项奖学金,为“一带一路”沿线及共建国家培养行业领军人才和优秀技能人才。项目自设立以来,累计已资助138国17 853名“一带一路”国家学生来华学习。其中,硕士研究生9 685人、博士研究生4 117人,主要学习“一带一路”倡议重点支持的基础建设、互联互通和经济贸易等相关专业。[35]

4.推动落实联合国2030年可持续发展议程

联合国2030年可持续发展议程是促进全球经济发展、社会进步和环境保护的重要国际合作平台,涵盖消除全球贫困等17项可持续发展目标。其中第4项目标(即确保包容和公平的优质教育,让全民终身享有学习机会,简称SDG4)设有11项具体指标,涉及不同的教育类型阶段。“中国高度重视2030年可持续发展议程,制定了落实议程的国别方案,建立了可持续发展创新示范区,……积极助力其他发展中国家落实可持续发展议程”[36]。围绕SDG4的11项指标,中国通过援建学校、培养师资、扩大奖学金规模等方式,提升发展中国家的教育发展水平,让民众享有更优质更公平的教育机会,在帮助发展中国家推进SDG4目标中发挥了重要作用。如在尼泊尔、亚美尼亚、莫桑比克、秘鲁、乌拉圭等国修建的一批中小学校和提供的相关教学物资,改善了这些国家的基础教学环境。为北马其顿27所学校提供的远程教育设备,促进了教育资源均衡发展。2013—2020年,共资助4 300余名发展中国家人员来华攻读硕博学位。[37]中国向撒哈拉以南非洲学生发放的高校教育奖学金超过所有西欧国家向该地区提供的奖学金总和[38]。

(二)美国国际教育援助政策导向

自2010年至今,美国经历了奥巴马、特朗普和拜登三届政府,对国际教育援助的发展战略进行了多次调整。奥巴马政府时期,USAID颁布了《教育战略(2011—2015)》(Education Strategy: 2011—2015)和《2011教育战略执行指引》(2011 USAID Education Strategy Implementation Guidance),为美国国际教育援助的规划部署、指导实施与评估等确定战略和行动框架。特朗普政府时期,USAID颁布《美国国际开发署教育政策》(USAID Education Policy)、《美国国际开发署教育政策:项目周期实施和操作指南》(USAID Education Policy: Program Cycle Implementation and Operational Guidance)以及美国首个国家层面基础教育援助战略《美国国际基础教育战略2019—2023》(U.S. Government Strategy on International Basic Education 2019—2023),为美国国际教育援助提供指导。拜登政府时期,USAID出台《2022—2026美国国际开发署和国务院联合战略计划》(USAID and Department of State Joint Strategic Plan FY 2022—2026)、《2024—2029美国国际基础教育战略》(U.S. Government Strategy on International Basic Education 2024—2029)进一步加强美国国际教育援助的战略规划。受执政党交替和国际国内局势变动影响,不同政府时期美国国际教育援助理念与战略重点存在差异,但不论政府如何更迭,维护本国利益与世界霸权是美国教育援助的核心价值。

1.结合“国际软法”力推美国式民主价值观

正如USAID所称,“代表美国人民在海外宣传和推广民主价值观,推进建立一个自由、和平和繁荣的世界……帮助受援国民众摆脱人道主义危机并取得超越援助的效果”[39]。美国出台的援助政策法案注重将美国式民主价值观与“国际软法”相融合,在参与、推动联合国“2030年可持续发展议程”“消除贫困”等国际行动中,配合国家外交政策与国家战略,对外输出美国价值观,提升美国国际形象和国际影响力。美国国务院和USAID《2022—2026联合战略计划》提出“美国政府致力于改善儿童和青年,包括妇女、女孩和残疾人的包容性和公平教育”。[40]对此,《国家安全战略》(National Security Strategies of the United States)强调,要努力扩大教育机会,提供高质量的教育和培训,在2030年前实现可持续发展目标和国家相关目标。[41]2024年4月USAID最新发布的《2024—2029美国国际基础教育战略》明确“实现包容和公平的优质教育”(SDG4)是推动伙伴国实现可持续发展的重要动力。[42]美国通过国际教育援助致力于加强本国与全球教育系统,旨在改善、扩大优质教育成果,进一步在全球范围内推进美国的外交政策目标,在美国价值观的主导下,实现美国和国际安全以及国内外经济增长。[43]

2.在“公平”和“效益”间有所侧重

美国国际教育援助的价值取向经历了从重“公平”到重“效益”再到“效益与公平并重”的转变。奥巴马政府时期,USAID积极宣扬美国式的民主自由精神,凸显援助在促进社会公平中的作用。特朗普政府时期面对逆全球化浪潮涌动,签署“American First”等行政命令并退出UNESCO,USAID转向遵循“利益结果优先”的实用主义。拜登政府在国际国内危机矛盾重重的背景下,在贯彻本党“民主人道理念”,重新加入UNESCO的同时,兼顾“利益结果优先”的平衡,强调受援国自身能力发展。如USAID提出“依靠自己”(Self-reliance)的援助理念,即“受援国应具有持续提供教育资金和公平提供教育服务的能力,在一定程度上改善所有儿童和青少年在各个阶段的学习成果与技能获得状况”[44]。

3.维护本国利益和世界领导地位

维护美国全球领导地位,服务于国家利益是美国开展国际教育援助的根本目的。不同届政府的理念侧重与行动选择,只是这一动机的不同表现形式。在确定援助分配时,USAID的核心关切始终是美国的国防与安全利益,其次是政治和经济利益,最后才是人道主义援助。[45]正如USAID所强调,“致力于与发展中国家共同合作,在积极消除极端贫困和促进建立民主社会的同时,推进本国国防安全和社会繁荣”[46]。在教育援助中附带条件,试图影响受援国的政策制定是美国维护世界领导地位的具体体现。如在新冠疫情期间,USAID发布《危机中回归学习:教育领导者的决策和规划工具》(Returning to Learning During Crises: Decision-Making and Planning Tools for Education Leaders),对受援国政府的教育管理工作提出改进要求。为巩固世界领导地位,美国在《21世纪竞争力法案》《鹰法案》等政策法案中将中国列为重点竞争对象。随着共建“一带一路”得到越来越多国家的积极参与,美国设计TPP协定和重返亚太战略,在东亚及“一带一路”沿线国家扩大其国际教育援助范围,不断提高美国在受援国教育发展中的影响力。

4.强化援助项目评估

USAID在2011年出台《美国国际开发署评估政策》(USAID Evaluation Policy)并于2020年更新。在该政策推动下,USAID开发评估工具包(Evaluation Toolkit),不断强化援助项目评估并促进评估结果的转化。USAID一直重视援助项目评估的广泛性,每年受委托评估项目数由评估政策发布前的年均130项,增至年均194项。[47]此外,USAID还致力于提升援助项目评估的有效性、方法的科学性、视角的客观性、目标行动的一致性。评估政策与框架参考了经合组织(OECD)发展援助委员会(DAC)的发展评估网络,并与《2016年对外援助透明度与问责法案》(the Foreign Aid Transparency and Accountability Act of 2016)、《2018年美国国际开发署循证政策制定基础法案》(the Foundations for Evidence-Based Policymaking Act of 2018 for USAID)以及其他现有的政策、战略和运营指导相协调,在美国国务院相关部门协同配合中,确保评估准则与程序互为促进,不断完善、强化援助项目评估机制。[48]

5.实施数字化战略拓展全球合作伙伴关系网

USAID为增强教育援助的可持续性,利用公共、私人部门和非营利组织等的专业知识和创新,打造其主导的全球合作平台,目前已与100多个国家和地区的4 000多个伙伴进行合作。[49]2019年USAID重启“新伙伴关系倡议”(NPI),希望通过促进伙伴关系多样化、改变机构伙伴合作方式,消弭信息、融资机会、资源等的不透明,调动全系统的资源,加强地方领导力并促进对结果的问责。NPI目前支持全球54个资助项目,为约70个合作伙伴提供超10.4亿美元的资金。2020年USAID启动了数字化战略,涵盖数字技术设计方案以及人道主义援助成果改善,旨在最大化实现预期援助效果。[50]在数字化战略中,NPI启动了WorkwithUSAID.org网站,降低新进、非传统合作伙伴的进入壁垒,帮助他们访问创新工具和资源,更好地获得、使用援助资金。截至2023年3月,超过20万名新用户访问了该网站,来自90多个国家和地区的 3 700多个实体在合作伙伴目录中注册。[51]

六、结论与建议

在人类命运共同体理念引领下,中国国际教育援助规模稳步增长,投入力度不断加大,并向“一带一路”沿线国家、亚非地区、最不发达国家倾斜;积极帮助发展中国家落实联合国2030年可持续发展议程SDG4;援助内容、资金来源、援助形式也更加丰富,援助实施由政府主导。美国在教育援助中强调推行美国式民主价值观,非政府组织在教育援助中扮演重要角色,教育援助的政策导向经历了从侧重公平到侧重效益再到公平与效益并重的转变。为加强对美国安全、政治、经济等国家利益和世界领导地位的维护,加大了对高等教育领域、亚太地区重点国家的援助力度,推进援助数字化战略,积极扩大以美国为中心的国际教育援助全球伙伴关系网。随着美国“印太战略”、《2021年战略竞争法案》等一系列遏制中国的战略与政策的出台,中美在援助国家和地区、援助方式等方面存在强竞争关系。中国国际教育援助需要统筹运用国际国内两个市场、两种资源、两类规则以变应变,以变制变。

(一)完善教育援助法规政策和评估标准体系,推进援助工作的高质量发展

我国国际教育援助尚无专门的政策文件、法律法规。相关政策散见于“中国的对外援助”系列白皮书、《对外援助管理办法》《关于做好新时期教育对外开放工作的若干意见》等政府文件中,缺乏整体设计,相关法律政策和标准供给滞后于国际教育援助实际需要。作为2018年以来我国援外评估体系发展的新成果,中国国家国际发展合作署2023年发布的《国际发展合作的中国实践:对外援助项目评估体系篇》将教育领域列为十大援助领域之首,下设“扩大教育范围”等4个二级指标、10个三级指标[52],但在指标框架设计、评估结果呈现和转化方面仍有待完善。援外工作具有高度战略性、政治性、政策敏感性,完善国际教育援助法规政策体系,是建设高质量教育体系的重要内容。为应对日趋激烈的国际援助竞争,需加快制定国际教育援助中长期发展规划并根据需要制定区域国别和专项规划,增强相关部门在国际教育援助行动上的一致性和教育援助硬、软件建设的一体化。将强调援助方法和程序有效、科学的“援助有效性”《巴黎宣言》所倡导的“援助有效性”理念在发达国家较为盛行,其设定的12项指标是发达国家衡量其援助效果的主要参考。《釜山宣言》提出的“发展有效性”理念符合新兴援助国援助地位和责任,在新兴援助国较为普及。“发展有效性”和“援助有效性”并非相互矛盾,而是相互补充、相互促进。参见:张宇燕. 中国对外开放40年[M].北京: 经济管理出版社,2019:198.与强调援助对受援国经济增长、减贫、教育发展等促进作用的“发展有效性”相结合,进一步完善国际教育援助评估框架和指标体系建设以及评估结果转化,不断提升援助实效。

(二)用好国际软法,为构建人类命运共同体注入更多教育内涵

教育和知识是全球的共同利益[53]。要用好联合国《2030年可持续发展议程》等“国际软法”,优化教育援助政策制定。积极落实该议程“到2030年,在全球范围内大幅度增加向发展中国家,特别是最不发达国家、发展中岛国和非洲国家提供的高等教育奖学金数量,以及通过开展教师培训国际合作等手段,大幅增加这些国家合格教师的供应”[54]等保障性要求,提升我国对发展中国家可持续发展教育的贡献度。加强对SDG4的国内宣传解读,消除国内舆论对外国留学生奖学金项目设置的误解和偏见。在国际上讲好中国落实SDG4保障性举措的故事,对冲西方制造“新殖民主义”等国际舆论对我国教育援助的攻击抹黑,为构建人类命运共同体凝聚更多共识,注入更多教育内涵。

(三)扩大对内对外开放,加强国际教育援助的统筹协调

进一步扩大对内开放,尤其是对民间力量的开放,统筹好政府内部及其与民间非政府力量间的关系。通过社会融资、民间捐赠等渠道,拓宽经费来源,做大教育援助格局。2011年建立的对外援助部际协调机制,包括商务部、外交部等20多个部委,各部委国际合作部门均有一定的财政资金用于本部门领域的国际发展援助,这在一定程度上存在部门职能交叉、力量分散的问题。教育、科技、人才在对外援助中具有基础性、战略性作用,需加强教育援外、科技援外、人才援外统筹规划,更好地服务国家发展整体战略。将孔子学院、鲁班工坊等海外教育资源与援外项目有机整合,实现项目资源优势互补,协同推进。充分发挥民间非政府组织在资金成本管理、民间交流、资源整合等方面的优势,积极引入非政府组织参与发展援助,培育非官方教育援助组织。针对当前我国国际教育援助主要以官方主导的双边援助为主,援助形式和主体比较单一的问题,进一步扩大教育援助对外开放,加强与援助国、多边机构的国际协调合作,开展与发达国家、国际组织的三方合作项目,形成各方优势互补的协同效应。

(四)发挥比较优势,加强南南知识合作,打造教育援助品牌体系

中国是南南合作的积极倡导者和推动者。相比南北合作中经济、历史、文化差异较大的美英等发达国家,中国有更符合广大发展中国家减贫、经济发展的实际需求,更具适切性的发展经验。当前,国际援助双方的合作方式正由资金合作为主转向资金合作与知识合作并重。以发展经验和知识共享为主要内容的知识合作不仅带动和促进资金合作,也能提高国际援助的有效性。以大学这一全球知识生产和传播应用枢纽为依托,以开发全球教育公共产品为重点,通过开展分析和咨询业务、技术援助、能力建设和项目实施管理等,进一步深化南南合作中的知识合作。在讲好中国教育发展故事,传播中国教育发展经验,深化国际教育发展合作的同时,围绕“中非高校百校合作计划”等重点项目培育打造一批国际教育援助品牌,形成与我国高质量教育体系建设相匹配相衔接的国际教育援助品牌体系,不断提升国际教育援助的影响力。

(五)结合国家教育数字化战略,推进教育援助数字化

数字化、网络化、智能化在深刻影响全球教育治理的同时,也在丰富国际教育援助的内涵。随着以技术创新为驱动,以信息网络为基础,提供数字转型、智能升级、融合创新等服务的新型基础设施建设进度不断加快,教育援助需统筹推进教育培训中心、教育援外基地、教学仪器设备等传统教育基础设施与教育大数据中心、教育公共服务网络平台等新型基础设施建设,建立教育援外信息统计系统和教育援助国际合作网络平台。将国家教育数字化战略行动、“建设21世纪数字丝绸之路”[55]与教育援助有机结合。在“丝绸之路”教育援助计划中,逐步提升数字教育援助项目的比重,通过与沿线国家联合开展“数字教育”“数字课程”“数字教室”“数字校园”建设和数字化人才培育,推进“一带一路”教育数字“软”联通。

作者简介:

涂端午,男,北京外国语大学国际教育学院副教授,硕士生导师。曾任原教育部教育发展研究中心专题研究部、国际比较与对外交流部副主任,教育部国际合作与交流司欧亚处副处长(挂职)。2008年毕业于北京大学教育学院,获教育学博士学位。研究方向为教育政策、教育对外开放。主持在研国家社科基金一般项目《国际教育交流品牌发展战略研究》、教育部哲学社会科学研究重大课题攻关项目“教育强国内涵、特征与建设路径”之子课题“建设高质量教育体系的路径与策略” 。参与2018年全国教育大会重要文稿起草及教育部多项政策文件的研制。多份决策咨询报告得到中央领导和教育部领导批示。在学术期刊、《光明日报》《中国教育报》等报刊发表论文40余篇。出版专著《高等教育政策生产》(北京大学出版社,2012),参编普通高等教育国家级规划教材《教育政策研究基础》(人民教育出版社,2011)。

焦艺鸿,女,北京外国语大学教育学硕士。现为北京师范大学教育学部国际与比较教育研究院博士研究生。主要从事比较高等教育、美国高等教育、全球教育治理研究。参与国家社会科学基金教育学一般课题、教育部哲学社会科学研究重大课题攻关项目等多个研究项目。主持结项中央高校基本科研业务费学生项目1项。在《清华大学教育研究》《比较教育研究》《中国教育报·理论周刊》等发表多篇学术文章。

文章来源:中国人民大学教育学刊2025年第1期

① 凡本站注明“稿件来源:中国教育在线”的所有文字、图片和音视频稿件,版权均属本网所有,任何媒体、网站或个人未经本网协议授权不得转载、链接、转贴或以其他方式复制发表。已经本站协议授权的媒体、网站,在下载使用时必须注明“稿件来源:中国教育在线”,违者本站将依法追究责任。

② 本站注明稿件来源为其他媒体的文/图等稿件均为转载稿,本站转载出于非商业性的教育和科研之目的,并不意味着赞同其观点或证实其内容的真实性。如转载稿涉及版权等问题,请作者在两周内速来电或来函联系。

中国教育在线

中国教育在线